核心观点:创作行为本质上是分形结构的探索-利用过程,受最优反馈控制调节。当分辨率提高时,不会降低作品质量的参数空间(接受容积)会急剧收缩。验证延迟与率失真效应共同形成"精度税",导致工作量随感知质量呈超线性增长。

当我完成一件优秀作品时,经常花费数小时进行上千次精密调整——尽管理论上早该收工。过去我称之为"最后一英里修改",但这个比喻并不准确。

"最后一英里"暗示执行已知方案的收益递减,但实际上每一层级的"收尾工作"都会转化为下一层级的"初期探索"。探索(构思)与利用(执行)并非时间割裂的两个阶段,而是形成递归嵌套结构。真正的创作精力都消耗在这种嵌套搜索中。

就像选定D小调调性、确定场景框架后,你其实是在约束空间内开启新一轮搜索。

观察我那些五分钟速写草图(图1),看似跳出了嵌套搜索模式,实则通过预存肌肉记忆预支了"精度税"——那些圆润流畅的弧线、恰到好处的短直线,都是固化在手的动作模组。我反复使用这些舒适笔触,构建以视觉中心为锚点的类人脸抽象,毕竟《中心失守》可不是什么愉快体验。

图1:这些熟练笔触与我的手型完美契合,稳定而自信

不同创作领域的"容错盆地"宽度与反馈速度迥异。音乐时序在微观层面极为苛刻(±20毫秒就能毁掉律动感),但宏观调性转换有时无损质量;散文容错空间宽广(多种表达都成立);当代抽象艺术的盆地宽到失去挑战性;文艺复兴油画则约束严苛。

| 领域 | 容错度 | 验证方式 | 反馈速度 |

|---|---|---|---|

| 文本散文 | 宽 | 人工阅读 | 分钟级 |

| 编程代码 | 设计宽/语法窄 | 编译器测试 | 毫秒-秒级 |

| 音乐节奏 | 窄 | 听觉-体感 | 20-40毫秒 |

| 线描绘画 | 窄 | 视觉-手部协调 | 约100毫秒 |

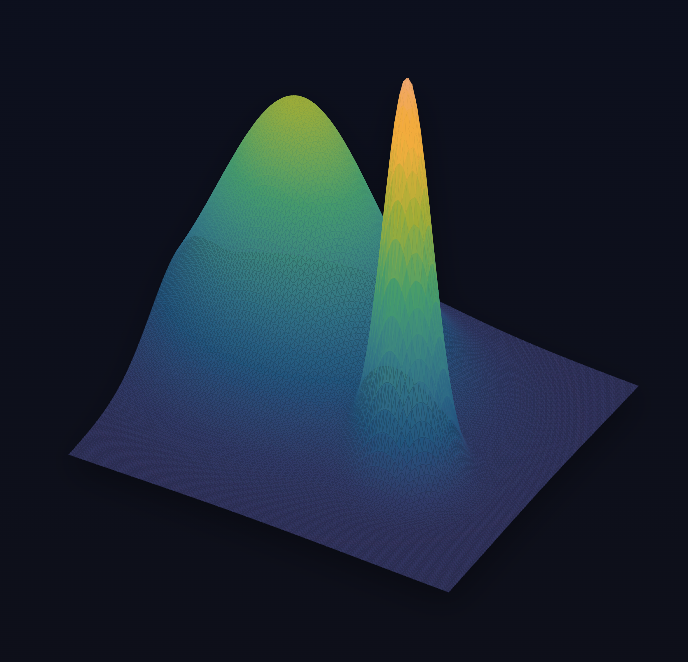

假设图2是首歌曲创作的优化地形图(已锁定歌词和80BPM节奏)。选择C大调相当于平缓山坡,而E小调可能指向更陡峭的质量高峰——需要更精密的调整。

图2:暖色区域代表更优质量,XY轴为任意参数

宽广容错带适合粗放提案(当前生成式AI的舒适区),但临近尖峰时,接受容积会急速收缩——必须累积更多证据才能识别微观改进。创作者(通常通过手部)在延迟反馈后做出微调,循环往复直至作品稳定在难以撼动的质量顶峰。

这就是为什么越追求精良,工作量增长越迅猛:中阶评估耗时增加,多数修改反而降级。从优化地形看,错误编辑更容易让你滑落低谷。

所谓技艺,就是不断填补那些越发细微的质量鸿沟。

常见疑问

乐队即兴创作时不是能一小时出金曲吗?

攀登质量高峰的过程发生在日常练习(肌肉记忆)中而非录音时。爵士乐更接近实时探索,容错率本就更高。

绘画耗时是因为要同步探索与精修?

我们无法"排练"某幅特定画作,每次都是解决新问题。没有现成的动作序列可调用。